たった半径1mのまごころで、社員が育つ!組織が伸びる!

人材流出が止まらず、採用コストや教育コストばかり増えていませんか?

ある社長が、こんなことを言っていました。

「なんで、自分で考えないんだろう…」

「なんで、言われたことしかやらないんだろう…」

「なんで、辞める前に相談してくれないんだろう…」

このようなお声を、何度も聞きました。

でも実は、この原因の約9割はたった半径1mの問題なんです。

-----------------

こんにちは!まごころ人財トレーナー®の大川礼子です!

私は、企業で働く一人ひとりが「この会社が好きだ!」と心から思える環境づくりを支援しています。

この根幹にあるのが、“たった半径1mのまごころ”を本気で変えること!これにより、人材流出・離職率の改善、モチベーション向上、業績アップへ繋げます。

特にご好評をいただいているのが、社員の方々の個性を強みに変えるトレーニングサポートです。

☑ 指示したことはできるけど、その先を考えない

☑ 新たなアイデアはおろか、普段から意見が出ずにマンネリ

☑ 風通しがいい職場環境とは言えず、生産性・効率化が悪化

☑ 社員の離職率が高く、採用コストがかかる

☑ 給与・賞与アップしたいものの、業績があがらず負のスパイラル …など

これらが全て、たった半径1mのまごころで改善します!

なぜなら…

- 社員が自ら考えて動きだす

- 相談・報連相が自然としやすく生まれる環境に

- 上司・部下が本当のチームになることで生産性・効率アップ!

- 働く空気が変わり、辞めたくない会社、好きな会社になる!

…などの改善が、たった1mのまごころと関係しているからです。

そもそも、なぜ転職をするのか?

転職を理由に退職する社員は、結局のところ他の会社で働きますよね。

でも同じ働くなら、労力をかけて転職活動をしなくてもあなたの会社で働けばいいと思いませんか。

つまり何かが「嫌」だから転職するんです。

もしかしたら、給与面などの物理的な事かもしれません。

あるいは、勤務や出勤形態、家庭の事情かもしれません。

でも実は、そこを理由にしやすく、言いやすいだけです。

9割は、上司や部下、同僚、職場の人間関係、職場の雰囲気、仕事のやりがいなど…

半径1mで起きる身近なことが積み重なって、離職します。

本当の退職理由ベスト3を、ご覧になったことはありますか?

1位:上司・経営者の仕事の仕方が気に入らなかった(23%)

2位:労働時間・環境が不満だった(14%)

3位:同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった(13%)

率直にお伝えします!退職理由ベスト3は、半径1m以内の人間関係で改善できます。

話しやすく相談できる環境であれば、上司、同僚、部下とのリレーションが取れていれば、転職せずに働き続けていた可能性があるんです!

そのためにも、あなたの会社の社員一人ひとりが『この会社が好きだ!』と自然に言える職場になったら良いと思いませんか?

「この会社、好きなんです!!」が増えれば増えるほど、離職率は下がりますよね。

ほんの些細な悩みでも、上司や同僚に相談します。

好きな会社や仲間やお客様のためならと、自分の仕事に前向きに取り組めます。

意見交換が活発になれば、新しいアイデアや業務改善、売上や業績アップの方法も生まれますよね。

何より『この会社が好きだ!』と言える職場は、社員は、元気で素敵です!

今は入社希望の社員を集めるにも、1人あたり100万円前後の莫大なコストがかかります。

新卒採用:93.6万円(2020年卒)

中途採用:103.3万円

また株式会社リクルート[就職みらい研究所]が毎年発行する『就職白書』によれば、コストは年々増加傾向にあります。

それにもかかわらず、自ら働きたいと希望した人でも、先ほどの退職ベスト3のように半径1mの範囲で起きる問題の積み重ねで退職するのです。

だからこそ、『この会社が好きだ!』という雰囲気や空気感が就活市場でうまく伝われば、『働きたい!』と採用に応募してくる人も増えます!続けてくれる人が増えるのです!

“自分の会社はどうだろう…?”と、疑問やご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

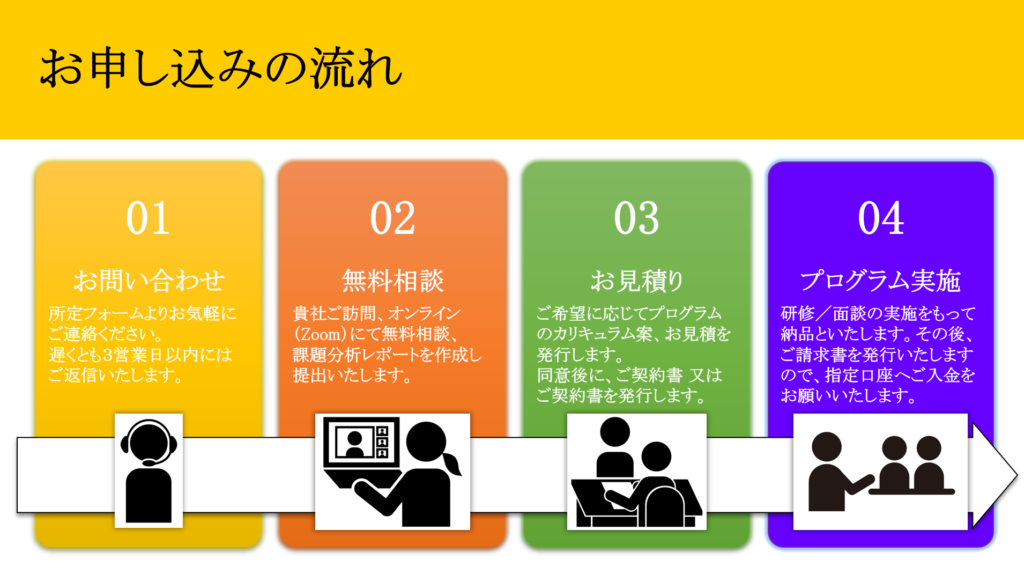

無料相談で貴社の課題を分析し、課題分析シートを発行します。

また、ご相談後に前向きに取り組みたい企業様には、ご希望に合わせて①現場に即したプログラム設計の完全オーダーメイド型、②既存研修にご要望を加えたセミオーダー型の2通りをご案内いたします。

まずは、下のボタンより無料相談をお申し込みください。

こんな経験はありませんか?

- みんなが本音を言わず、雰囲気は悪くないのに活気がないと感じる…

- 言われたことは素直にやるものの、一歩先の行動がないことにモヤモヤする…

- 想いを伝えているのに、社員との温度差があるような気がする…

- これまで普通に働いていた社員が、ある日突然、退職願いを出してくる…

これらの問題はもちろん、求人の応募が来ない、社員が辞める課題を分解し、突き詰めていくと半径1m以内で起きることが原因です。

そして、そこから負の連鎖が始まってしまう…。

だから…

半径1mのまごころで、会社を、組織を変えるのです!

半径1mのまごころで何が変わる?

業績を伸ばしながら、社長も社員も心豊かに働ける企業づくりを目指します!

一言で言えば、今よりもっと、社員一人ひとりが考え、自発的に行動する組織づくりを目指します。

そのためには『この会社が好きだ!』と言える社員を増やすことが重要です。

人生の多くの時間を過ごす職場での自分が好き=個人の満足や幸福感が上がるからです!

あなたの職場では、どうですか?

ここで少し考えてみてください。

今、全社員の何割が『この会社が好きだ!』と家族や友人の前で言ってくれていると思いますか?

社長のいないところで『この会社が好きだ!』と言える社員の比率が上がれば、可能性は広がりますよね。

なぜなら、1人ひとりの『好き』を原動力に、組織全体が変わっていくんです。

でも現実には、こんな悩みをよく聞きます…

- 新入社員がすぐに退職。長くても5年以内に退職してしまう…

- 社員がいつも忙しくしていて、残業も減らずに利益を圧迫…

- 売り上げも減少していて、新規顧客の開拓が必須…

一人ひとりは決してやる気がないわけではないものの、

『仕事はこういったもの』

『うちは○○だから仕方がない』

…と、諦めに似た空気が社内に漂っていませんか?

本来誰もが希望に満ち溢れて入社したはずなのに、最初の元気なあいさつはどこに行ってしまったのか?素直に前向きに取り組む姿勢はなぜ消えたのか?

これらの原因が、半径1m以内にあるんです!

なぜ、研修をしても現場の雰囲気は変わらないのか?

部下の育成が進まない1番の原因は、【半径1m】の問題です!

社長や経営層はもとより、管理者層から一般社員に至るまで、研修やセミナーを取り入れながら人財育成に取り組んできたのではないでしょうか。

それなのに、モチベーションが続かず効果を感じられなかったり、せっかく新入社員が1人前に育ったと思った矢先に離職したり…。

こんな悔しい想いをしたことはありませんか?

この原因は、【半径1m】にあります。

このことに気づかず放置していると…

◆せっかく育てた中堅社員が辞めて、一部の社員に業務が偏る

◆業務過多や経験不足により、ミスやクレームが多発する

◆社長や部長が対応に奔走し、自分の業務に専念できない

◆頼みの綱の社員が競合他社に流出、さらなる痛手に…

◆メンタル悪化や退職者が増加し、社内の環境は悪化の一方

◆休職者が増え人員も増やせず、常に人手不足

◆離職する人間を止められず、社内の空気はピリピリしたりどんよりしたり…

↓ ↓

社長も社員も疲弊していることがお客様に伝わり、心にも経営的にも余裕がなくなる。

だからと言って、この状態で[お客様のため][会社のため][売上のため]を思ってがむしゃらに取り組んでみても、負のスパイラルに入ります。

結果を出す最もシンプルな方法は、社員1人ひとりが『この会社が好きだ!』『この会社で働く自分が好きだ!』と言えること。

単純ですが、好きは力になるんです。

『会社が好きだ!』と言える社員で溢れ出すと、業績や結果は変わります!

私たちは好きなことほど、工夫し、大切にしますよね。

例えば、車が好きな人は、傷がついていないか、汚れがついていないかなどの変化にも敏感ですし、メンテナンスにもこだわりを持って手入れを怠りません。

実際に、こんな営業社員の方がいました!

自社の商品が好きで、成約率90~100%を常にキープできる力を自ら伸ばしたんです!

好きだからこそ、どうすれば伝わるのか?どうすればこの良さをわかってもらえるのか?常に考え、そこにはやがて熱意が生まれます。

些細なことですが、自分の会社や自分の仕事が好きな社員は、備品一つに対しても丁寧に扱います。

こういった目に見えづらい行動の積み重ねは、上司や同僚、お客様への対応に正直に表れます。

根底に『好き!』がある人とない人では、お客様に同じような対応をしても結果が変わる場面を何度も見てきました。

『好き!』がある時とない時では、結果が大きく変わります!

『好きだから、もっと良くしたい!』の想いは、周りを巻き込み、会議の時の新たな意見や組織の活性化につながるんです!

だから『この会社が好きだ!』『この会社で働く自分が好きだ!』と言える社員を自然に増やす!これからの経営課題をクリアしていくのに必須の力です。

では、何をすればいいのか?

たった半径1mのまごころで、会社が、組織が変わる!“まごころ人財”の育成です。

“まごころ人財”の育成でかなえられること。

“まごころ人財”の育成は、“教えない研修”で社員1人ひとりの『この会社が好きだ!』を引き出します。

このことで…

1.社員の満足度・幸福度の向上

• 社員が自分の働く会社や仕事に満足し、誇りややりがいを感じられる「社員満足度」を高めます。

2.モチベーション・エンゲージメントの向上

• 「社員満足度」の向上により貢献意欲やモチベーションを高めることにつなげ、社員の自発的な工夫・改善など、組織全体の生産性を向上します。

3.生産性とチームワークの向上

• 「満足度」の高い社員は、上司・同僚・部下との良好な関係を築きやすく、チームとしてのパフォーマンスや業務効率、サービス品質の向上を目指します。

4.離職率の低下と人材定着

• 「満足度」の高い社員は働くことを楽しめるため離職しづらく、離職率が低下すれば、採用・教育コストの削減や、優秀な人材の定着率向上が実現します。

5.顧客満足度の向上

• 「社員満足度」の向上により顧客への対応やサービスの質も向上しやすく、顧客満足度が上がります。

好循環を生み出し、業績向上や持続的な成長につなげます!

今いる社員の今あるスキルに、最低限の知識と重要な1つの要素を加えるだけ。

では、“まごころ人財”に育つと社員は具体的にどうなるのでしょう?

例えば、新入社員なら…

・社会人として必要なマナーを実践できる

・業務の意図を汲み取り、できるところから自分で取り組める

・上司から声を掛ける前に、報連相をしてくれる

・ミスしたことや指摘に対して、素直に謝罪の言葉が言える

例えば、中堅社員なら…

・自分なりの意見を持って、報連相を行える

・業務を振り返り、改善への工夫と取り組みを実践できる

・先を予測し、スケジュール感を持って業務管理ができる

・『組織にとって』『顧客にとって』の多角的視点で考えられる

例えば、管理職者なら…

・課題に対し、具体的な行動計画を立てられる

・部下との信頼関係が深まり、よきロールモデルになれる

・行動計画を、自分の言葉で部下に説明できる

・組織や部下、取引先などとの関係で、社内外を問わず感謝と敬意を持った姿勢で対応できる

これらが“まごころ人財”の育成でかないます。

今あるスキルや能力に、独自に体系化した“まごころ”をどのように加え、どのように活かすかがわかることで

☑ 社員が自ら考え行動し、円滑に業務が回る

☑ それぞれの立場からの意見が飛び交い、新たなアイデアが飛び出す

☑ 風通しのいい職場環境で、業務改善や生産性・効率化が向上

☑ 職場環境や関係が良好なため、社員の定着率もアップ

☑ 離職率の低下で採用コストが減少、不況に強い企業へ

☑ 給与・賞与のアップで社員のモチベーションもさらに向上

☑ 社員と社員の家族、顧客やステークホルダーの豊かな生活にも貢献 …など

今いる社員が今ある能力のままで、社長も社員も心豊かに働ける企業づくりがかないます。

これまでご縁をいただいた企業様での受講満足度は、おかげ様で98.1%!(2024年度実施研修)

もう、「費用と時間をかけたのに何も変わらなかった…」と落ち込むことはありません。

また、退職者の数に脅かされることも、新しい情報が出るたびに無駄な経費を使う必要もありません。

なぜなら“まごころ人財”を育てることで、時代の変化にも柔軟に対応できる力が身につくからです。

RYO-planningでは、社員が自分の個性と強みを活かしながら、自発的に考え行動する組織づくりに向けたこれからの時代に必須の研修を提供します。

社員1人ひとりが持つ個性に“まごころ”を掛け合わせ、『明日からすぐに実践できる』研修や、社内で定期面談を行う管理職者様・教育ご担当者様と連携を図る“まごころ人財”の育成オリジナルプログラムは、最短6か月~の導入が可能です。

無料相談で、貴社の課題を分析します。

RYO-planningの研修は、一方通行の座学では終わりません。

まずは無料相談で貴社の課題を分析し、課題分析シートを発行します。

その後、現場の課題ヒアリング→実践型研修→キャリア面談→定着のための伴走支援までワンストップ。

ご希望に合わせて ①現場に即したプログラム設計の完全オーダーメイド型 ②既存研修にご要望を加えたセミオーダー型の2通りから選べます。

まずは、下のお申し込みボタンからお気軽にご連絡ください。